我們常說“能力越大,責任越大”,小到個體、大到企業,凡是存在于這個社會里的成員,其實都擔負著各種責任。

個體的責任好理解,比如贍養父母、養育孩子等等。企業的社會責任,近些年頻繁被公眾提起,但究竟什么是“企業社會責任”,很多人并不清楚。

官方一些的說法是,企業在創造利潤、對股東和員工承擔法律責任的同時,還要承擔對消費者、社區和環境的責任。

不過,這樣看還是不夠具體。很多上市企業通過發布企業社會責任報告,用具體的數據和案例展示自身如何承擔社會責任。企業運用好社會責任報告,有利于上市企業的穩定發展和價值提升,增強利益相關方信心。

然而,一些上市企業發布的社會報告還不夠規范、結構不夠完整、內容不夠全面,難以達到監管機構的披露要求,也難以增強外部市場的信心。

不過,也有些特例。最近,華潤啤酒發布2022社會責任報告,從這份報告里能看到華潤啤酒的“全局觀”,這也給外界樹立了值得參考的價值樣本。

“企業、行業、國家”三位一體,華潤啤酒的全局觀

企業社會責任,本身是一個外來概念。

1953年,被稱為“企業社會責任之父”的美國學者霍華德·伯文(Howard R.Bowen)發表《商人的社會責任》一書,指出大企業有能力在各個方面影響公民的生活,理應履行更大的社會責任。因此,他將企業社會責任定義為,“企業滿足社會目標和價值而采取的政策、計劃和行動”。

此后,關于企業社會責任的定義不斷演變和豐富,同時企業社會責任報告也開始進入中國商業界。

2006年,深交所發布《上市公司社會責任指引》,將社會責任引入上市公司,鼓勵上市公司積極履行社會責任,自愿披露社會責任的相關制度建設。

最近十幾年,不少中國上市企業加大頻率發布社會責任報告,形成了一股熱潮。Wind數據顯示,2006年至2021年度,披露社會責任報告的上市企業從10家上升到1422家。

根據《金蜜蜂中國企業社會責任報告研究》,在2022年被研究的2300份企業社會責任報告里,超過九成的發布主體為上市企業。可以明顯看出,上市企業相比于非上市企業,更重視對社會責任方面的信息披露。

不過,也要看到一些上市企業發布的社會責任報告還有待提升的地方,比如報告里的內容只是為了滿足監管機構的信息披露要求,并沒有形成一個完整的體系。

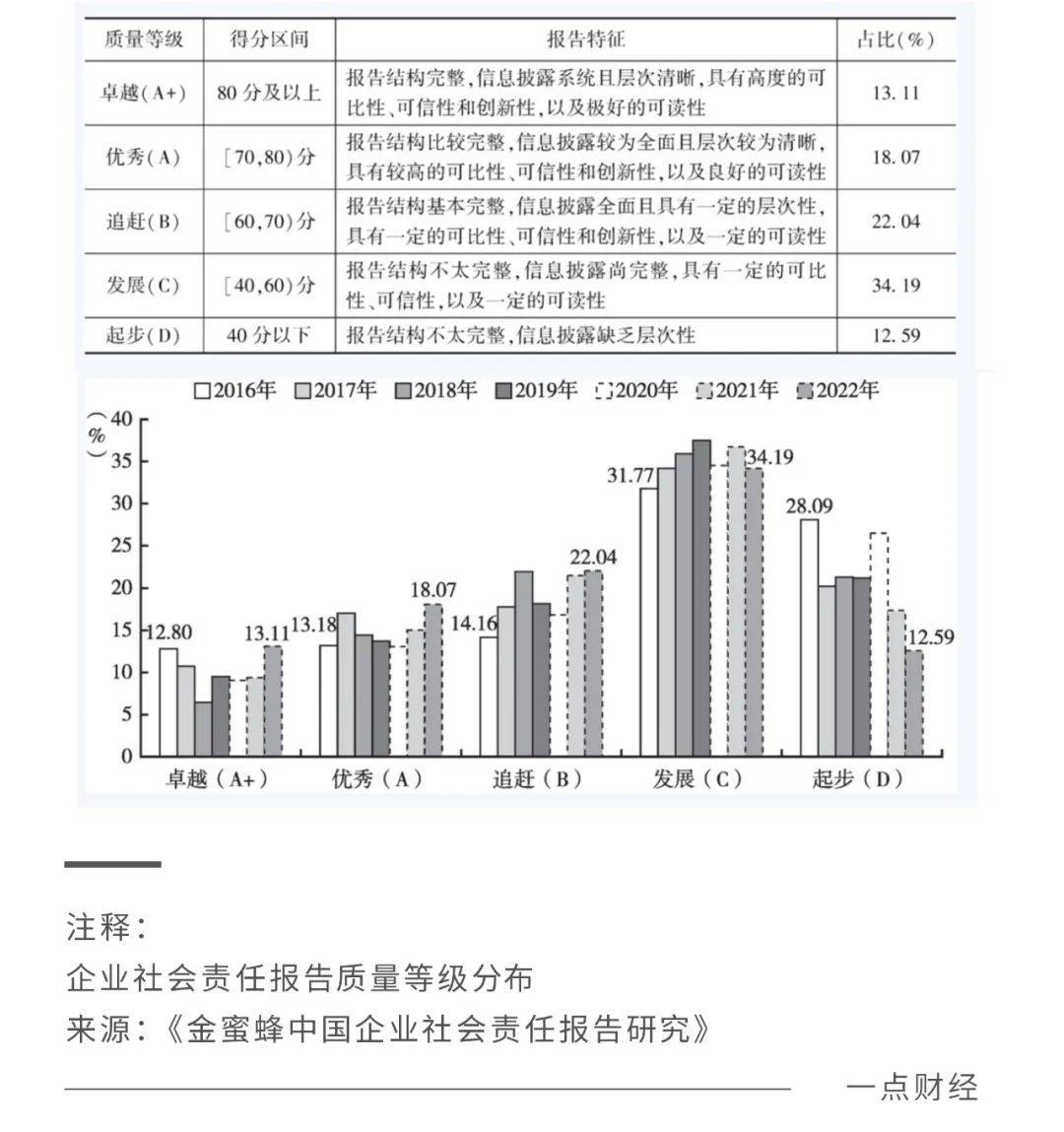

《金蜜蜂中國企業社會責任報告研究》顯示,“結構不太完整”(C級)和“結構不太完整且信息披露缺乏層次性”(D級)的兩類報告占比合計高達46%,這意味著近一半的企業社會責任報告還沒有形成體系化。

之所以沒有形成體系化,是因為沒有從整體和全局去考慮問題,也就是缺乏“全局觀”。

企業社會責任報告強調多利益相關方視角,關注的群體比較寬泛。另外,企業社會責任報告的應用場景比較寬泛,可能出現在企業的供應鏈管理、社區溝通、員工管理等領域,這就更要求企業必須具備“全局觀”。

對于國有企業來說,尤其要重視“全局觀”。

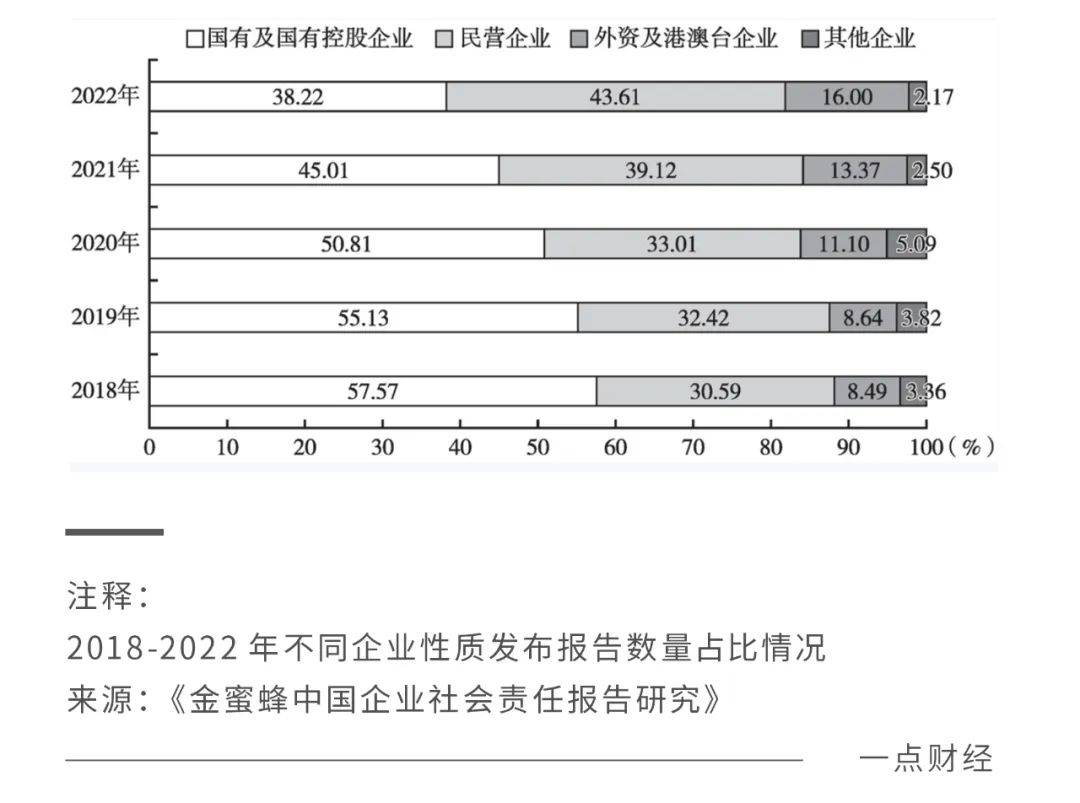

本身,國有企業就是發布社會責任報告的主力軍。《金蜜蜂中國企業社會責任報告研究》顯示,2022年,879家報告發布主體屬于國有及國有控股企業,占比高達38.22%。

國家也對國有企業的社會責任報告提出了要求。早在2016年6月,國務院國資委便發布了《關于國有企業更好履行社會責任的指導意見》,要求建立健全社會責任報告制度,加強社會責任日常信息披露。所謂“健全”,其實也可以理解為要求國企擁有“全局觀”意識。

當然,并非所有上市企業和國有企業在發布社會責任報告這件事上,缺乏全局觀。透過華潤啤酒最近發布的企業社會責任報告,能夠看出它構建出一套“企業視角+行業引領+國家責任”三位一體的商業邏輯,顯露出明顯的“全局觀”。

華潤啤酒的“價值樣本”

企業社會責任報告的全局觀,要求企業不僅要視野足夠寬廣,同時也要調動各方群體,從理論到實踐要打通。

一些上市企業只是在理論上描繪了一幅藍圖,但并沒有去聯合各方真正把藍圖變為實踐。市場的眼睛是雪亮的,企業如果只是“紙上談兵”沒有進行實踐和創新,依然不會獲得較大認可。

從華潤啤酒的社會責任報告里可以看到,“國麥振興”項目就是以整合發展的全局觀,去突破產業局限的一次實踐和創新。

大麥是啤酒生產過程中的核心原材料,我國是全球最大的啤酒生產國和消費國。然而,國產啤酒釀造所需的大麥約90%依賴進口。這是啤酒產業鏈中最大的短板,不利于我國大麥和啤酒的長期穩定發展。

國麥要振興,需要“推動者”“創新者”“實踐者”,把研發端到需求端的整個鏈條串起來,推動產業鏈生態的可持續發展。在“國麥振興”項目的進程中,華潤啤酒發揮出全局觀意識,做了很多搭建橋梁、統籌規劃的工作。

比如,華潤啤酒與中國酒業協會共同發起并組織產業鏈上下游企業、科研院所/大學等共同研討,推動解決進口麥芽“卡脖子”危機。

不僅僅是研討,華潤啤酒還走到田間地頭尋找與農場的創新合作方案,調動種植單位或農戶的積極性,幫助農戶創收。同時,建立國麥標準化種植試點基地,以整合思維突破產業局限,不斷推動“國麥振興”。

值得一提的是,最近《證券日報》社在北京舉辦“2023環境、社會及公司治理發展論壇”,其中華潤啤酒攜手國家大麥青稞產業技術體系、呼倫貝爾農墾集團、春蕾麥芽有限公司等機構、企業聯合發起的“國產啤麥品質提升及標準化種植質量保障體系研究”項目,榮獲證券日報“2023ESG優秀案例”的殊榮。

這是華潤啤酒組織產業鏈上下游合作伙伴進行溝通交流的一次創新性突破,同時也在啟發行業內外進一步思考如何集群體之力,真正推動中國大麥和啤酒產業的長期發展。

另外在社會責任報告里,還可以看到華潤啤酒在綠色低碳發展方面也顯露出“全局觀”。

部分上市企業也在布局綠色低碳,但是只考慮當下,沒有從可持續的角度貢獻更多力量。

可以看到,華潤啤酒的“綠色視野”更廣闊,它不僅在大力發展綠色工廠、綠色低碳等業務,還在為行業可持續的綠色發展貢獻力量,比如通過完成《華潤雪花生態環境監督管理辦法》等規章制度健全環境管理體系,通過建設環境教育基地增強公眾的環境意識等等。

這些做法顯然考慮地更為全面和長遠,因為健全的管理體系,可以利用制度讓企業自身的綠色發展更規范。公眾環境意識的增強,有利于在全社會層面進一步推動綠色發展。

透過顯露“全局觀”的社會責任報告,能夠看到華潤啤酒在滿足主業需要,又賦能行業與產業,站在國企視角為國家戰略提供支持與樣本,既迸發出當期價值又顯露出長期價值。

這種長期價值,在于其始終融入到社會發展當中,滿足著社會需求。

“全局觀”下的長期主義

“企業是社會的器官,任何企業得以生存,都是因為它滿足了社會某一方面的需要,實現了某種特殊的社會目的。”

管理學大師德魯克曾表達這樣的觀點。

一家企業要想在商業世界長期生存,必須把自己嵌入到社會結構里,用全局觀為整個社會提供獨特的價值,才有可能持續活下去。

那些基業長青、持續發展的優秀企業,幾乎都擅長運用“全局觀”的企業,比如沃爾瑪、可口可樂等等。它們在員工、供應鏈、社會公益等方面都進行了大量的投入。

社會責任報告,同樣要求企業擁有全局觀,視野足夠寬廣。面對政府、客戶、員工、合作伙伴、供應商、社區居民等不同利益方,企業要做到兼顧各方要求。

傳統的、不夠全面的社會責任報告,往往過于關注各種機構頒發的榮譽、獎項等等,以此提升社會公眾形象。然而,它們缺乏對員工進行深度關懷,以及促進供應鏈伙伴成長。

很多時候,這些動作被看作是成本負擔,但實際上能夠推動企業的長遠發展。因為員工和供應鏈伙伴是企業生產、經營的核心,他們獲得更大關注和投入后,能夠增強企業的綜合實力,企業就能承擔更大的社會責任。

透過華潤啤酒最新的社會責任報告,可以看到它在各方面都進行了大力投入。

比如,華潤啤酒堅持以人為本,以提升員工幸福感為己任,為員工創建健康安全的工作環境;推動責任供應鏈建設,加強供應商管理,扶持產業鏈上下游合作伙伴,帶動合作伙伴共同成長。

能看到,2022年華潤啤酒產品出廠合格率100%、政府部門抽檢合格率100%、客戶投訴反饋的處理解決率達96%,這些數字背后是華潤啤酒在各個環節的嚴格把控和大力投入。

未來的競爭不僅是企業與企業之間的競爭,更是供應鏈和供應鏈之間的競爭,員工和員工之間的競爭,華潤啤酒顯然深諳此道。

除了要助力員工、供應鏈乃至整個行業的成長企業肩上還擔負著國家責任,比如鄉村振興。如今,鄉村振興已經成為觀察企業踐行社會責任的重要窗口。要助力鄉村振興,不僅要授之以魚,還要授之以漁,才能真正做到可持續。

可以看到,華潤啤酒將鞏固脫貧攻堅的成果與鄉村振興有效銜接,持續推動對口幫扶工作。通過“因地制宜、因人施策”的幫扶策略,公司助力當地村民脫貧致富。

比如在西藏地區,華潤啤酒就積極響應政府號召,派駐駐村隊員開展定點幫扶工作,探索出一套切實可行的脫貧致富路。

整體上,從華潤啤酒的社會責任報告里能看它的“全局觀”,真正構建出“企業視角+行業引領+國家責任”三位一體的商業邏輯。

與此同時,它也實現在了用戶價值、商業價值、社會價值三個層面上的躍遷,筑牢了競爭壁壘和長期主義的基石。

中國的上市企業,應該在社會責任報告里多一些體系化的內容,在經營中多一些“全局觀”思維,那么中國經濟也會形成更大的前進動力。